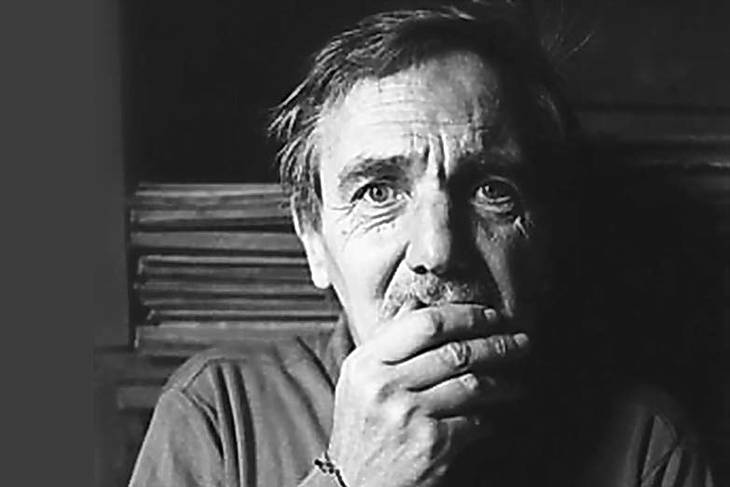

Cuando hablamos de Juan Rodolfo Wilcock nos encontramos girando, casi siempre, en torno a cierta incómoda inefabilidad. Pese a haber pertenecido a ese círculo de grandes escritores que giraba en torno a la revista Sur –Jorge Luis Borges, Silvina Ocampo y Adolfo Bioy Casares–, Wilcock se nos aparece (cuando lo hace) bajo la figura de un hermano menor desplazado. Formó parte de esa generación de escritores del 40 que no se llevaba muy bien con el peronismo. Dejando atrás su país, decidió escribir en el extranjero; incluso en otra lengua. Quizás por estas razones, y porque escribió gran parte de su obra en italiano, su nombre no aparece a menudo entre la lista de autores argentinos destacados. Y, no obstante, por su rareza y excepcionalidad algunos críticos equipararon su figura a la de Macedonio Fernández. Un repaso por diversas semblanzas de su vida, siempre fragmentarias, no hacen sino alimentar aún más esa sensación de extrañeza que rodea su nombre, y que condice a la perfección con ese carácter elusivo, solitario hasta los misantrópico, atribuido al autor.

Rodolfo Wilcock nació en Buenos Aires en 1919. Se graduó de ingeniero con medalla de honor en la Universidad de Buenos Aires, aunque ejerció esa profesión por un tiempo muy breve. Poseedor de una obra que ha sido calificada de híbrida y mutante, cultivó prácticamente todos los géneros literarios: poesía, teatro, crítica y narrativa. Fue además un gran traductor del inglés, del italiano, del francés y del alemán: tradujo obras de Kérouac y de Kafka, de Shakespeare y de Eliot, de Flaubert y de Borges. A los 20 años se consagró como poeta con su primer libro, Poemarios y Canciones, que obtuvo el premio Martín Fierro de la SADE. Del jurado de ese premio formaba parte Borges, a quien el escritor conoció entonces y con quien trabó una amistad duradera. Él sería para Wilcock una fuente de inspiración. Temas y motivos borgeanos como la mitología o las biografías ficticias aparecerán en su escritura, aunque pasados por el tamiz singular del estilo propio, abordados en clave irónica y grotesca: centauros cultos pero hambrientos, Gorgonas temibles pero culposas y miserables, sirenas depresivas y suicidas a la pesca de barbitúricos en el contaminado Riachuelo de la ciudad de Buenos Aires…

Para el lector que jamás oyó hablar de Wilcock, El esteroscopio de los solitarios es quizás el mejor lugar para comenzar; una suerte de brújula que le permitirá identificar rápidamente las coordenadas en las que se ubica la obra fantástica del escritor. Publicado originalmente en italiano en 1972, cuenta con tres reediciones en castellano, la última por la editorial La Bestia Equilátera, a cargo de Luis Chitarroni y Ernesto Montequin, quien desde hace décadas prepara una biografía del autor.

En estos tiempos en que la soledad del confinamiento por la pandemia nos invitó a reconectar con la lectura, y en el que ya se hace necesario superar ese sentido estandarizado de lo fantástico popularizado por Netflix, este bestiario tragicómico e inquietante funciona como una suerte de despertador. Con una prosa aguda y escueta (muy pocos de sus relatos superan la página de extensión), el libro nos enfrenta con personajes oscuros y ridículos, pero desde la ironía y el humor; desde un sentido del humor que, por momentos, bordea lo trágico. Y esto ya es algo, o quizás ya es mucho, en estos tiempos solitarios en donde todo comienza a parecernos repetitivo y rutinario.

Definido por Wilcock como “una novela con setenta personajes principales que nunca llegan a conocerse”, El estereoscopio de los solitarios parece diseñado efectivamente para ofrecernos una mirada estereoscópica sobre la realidad. Un estereoscopio es, después de todo, un aparato que, a partir del desplazamiento y superposición de una imagen de dos dimensiones, crea para el observador una imagen de tres dimensiones. Es decir, le otorga a lo que ve cierto espesor y profundidad.

El ritmo de la prosa del libro es constante: no hay arrebatos ni aún frente a la más osada de las hipérboles. El lenguaje se despliega con una naturalidad pasmosa mientras describe, apaciblemente, a los seres más aterradores y extravagantes: animales solitarios y fantásticos, híbridos tenebrosos, hombres excéntricos y patéticos, a veces viles y malvados. Otras veces aparecen criaturas ingenuas y grotescas, pero que cometen actos crueles o estúpidos; o que simplemente están ahí, como entregadas a la vida y a su incierto transcurrir. Uno esperaría que, dada la audacia de esas descripciones, las historias en sí mismas nos llevaran más lejos. Pero esto no sucede. Casi todos los relatos de El estereoscopio son más bien fotografías o retratos. Es la naturalidad con la que Wilcock nos arrastra hacia esos mundos lo que nos toma por sorpresa. De manera magistral y efectiva entreteje esas descripciones de seres y situaciones grotescos con frases bellas y poéticas (“la soledad engendra dioses”, leemos por allí). Y sin que nos demos cuenta, el autor nos va deslizando hacia el borde de lo siniestro, como en aquella historia acerca de dos amantes que, para no dejar el lecho en el que se aman, terminan por devorarse entre ellos.

Hay en efecto algo de siniestra familiaridad en esos personajes que, entonces, ya no se nos aparecen tanto como monstruos raros, sino más bien como arquetipos de lo humano. Allí nos encontramos por ejemplo con “Los antropólogos”, que no son en el fondo más que voyers, o con una gallina devenida crítica literaria. También está “Hermeta”, una especie de cerda gigante que lo único que hace en este mundo es parir, parir y parir crías, indefinidamente. O Fanil “el vanidoso”, luciendo orgulloso todos sus órganos al mundo, incluidos sus movimientos intestinales, ya que está dotado de una piel transparente…

La soledad entonces no sólo engendra dioses, sino también monstruos. Si hay algo que podría hacer que esta obra fuese un clásico de la literatura (es, decir, algo siempre actual), es que trata sobre seres marginales y solos. Parte de la fascinación que esos seres horrorosos y ridículos genera en nosotros reside quizás en esto: la soledad es el denominador común de todos ellos. Ellos parecen reflejarse de algún modo en nuestro propio espejo. Quizás porque es la soledad misma lo que se nos aparece, finalmente, como algo anómalo y monstruoso.

Tanto en este libro como en El libro de los monstruos (1954), Wilcock naturaliza y humaniza al monstruo. En esa misma operación nos vuelve extraños a nuestra propia condición humana. Quizás fue el ingeniero dormido quien le dictara secretamente esta perspectiva: no hay nada monstruoso por fuera de lo humano. Distinguir la belleza del caos, lo armonioso y lo proporcionado de lo horroroso y lo deforme, no es sino una cuestión de ángulos y de espesores, de miradas y perspectivas. No hay esencias o naturalezas; sólo el hombre y su ojo.