Esa máquina, que es el mundo, está obsesionada últimamente en enseñarnos solo sus ritmos fugaces, enceguecedores y lastimosos. Anegados, como estamos, de imágenes confusas y furiosas, que pasan rápidamente sin detenerse y nos dejan apenas sabores amargos, aceptamos a regañadientes y con un encogimiento de hombros la idea de que no parece haber modo de narrar de otra manera que no sea precipitadamente.

El abismo está al alcance del camino y no tiene fondo: las vidas se van consumiendo por el exceso de luz, los caminos están atravesados por alambras de púas y peajes, la desnudez solo se ofrece en redes sociales a cambio de la complacencia generalizada y un resquemor, parecido a un lamento o a un aullido al recorrer las calles aturdidas de las grandes ciudades.

Pareciera ser, entonces que “la otra vida” habría que buscarla en los márgenes, en las periferias, en los claroscuros, en los refugios que uno mismo debe procurarse para respirar de otra manera, caminar de otra forma, mirar con otros ojos, escribir de verdad y retomar, así, cierta posibilidad de reconciliación con el universo.

Frente a la voracidad de la existencia, siempre insatisfecha de sí misma, el mundo actual tiende a ofrecer dos únicas respuestas o salidas: la adaptación dócil o la crítica permanente; y en ambos casos habrá un cúmulo de impaciencia, de agonía y también de enfermedad. Si vivimos para ser lo que se exige de nosotros, o si vivimos exclusivamente para protestar dicha exigencia, la pregunta del sentido o sinsentido de la vida se abre delante de nosotros como una incógnita mayúscula.

La incógnita, pues, sería la siguiente: ¿puede el sinsentido de la existencia realística, con todo su dolor y extrema crudeza, abrirnos los ojos para una experiencia poética, no exenta de desgarro, pero también llena de matices de lenguaje, de sabores y sonidos inéditos que valen la pena recorrer y atravesar?

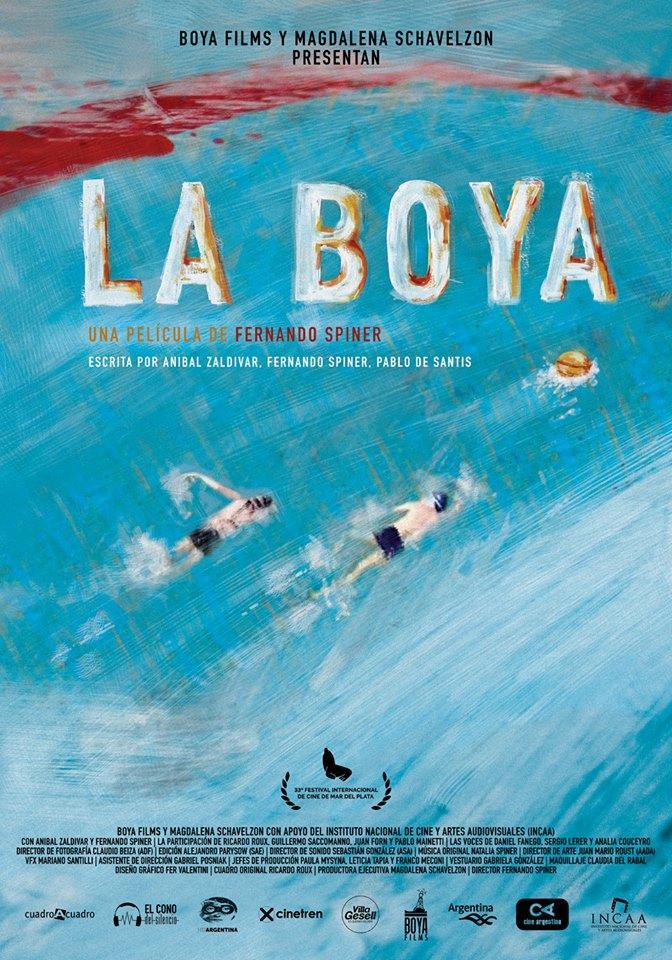

“Boya” quiere decir: una señal flotante que se coloca sobre el agua, sujetándola al fondo, para marcar un lugar, señalar un sitio peligroso o un objeto sumergido. La existencia o las experiencias que nombramos como existencia es, quizá, una boya. Bien al fondo de nuestra intimidad, una voz que no se sabe de dónde proviene, una voz tal vez nuestra o ajena, en fin, la autoría de nuestras vidas, va haciendo un relato de los peligros que nos acechan y de los límites en los que podemos o no sumergirnos. Boya y experiencia parecen guardar una relación de intimidad y ofrecernos un sentido común: de hecho la palabra “experiencia” proviene de “ex – periri”, pasaje a través de un peligro.

¿Cuál es el peligro que se atraviesa en la película La boya? ¿Y quién, quiénes lo atraviesan?

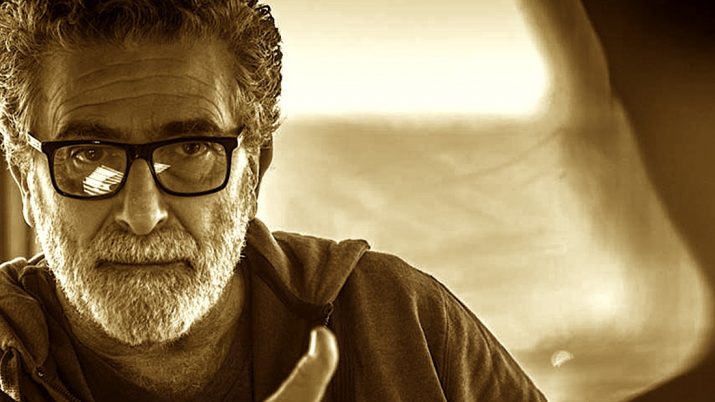

Fernando Spiner quisiera regresar o volver a esa patria ingobernable e inconquistable de la infancia y la juventud vivida en Villa Gessel. Lo hace a lo largo de las cuatro estaciones del año para reencontrarse con el amigo de toda la vida, Aníbal Zaldívar, y recuperar así el ritual del nado hasta la boya. El foco está puesto en una amistad indeleble, imperecedera, que sobrevive a cualquier dislate y cualquier temporal. La amistad aquí es esa conversación incontable donde los secretos toman la fuerza de la revelación y lo más sigiloso se torna audible. Una amistad de mutuo reconocimiento hacia atrás, hacia los lados y hacia delante, en el nombre de los pequeños gestos, los rostros encendidos y las palabras que cuidan a los cuerpos.

Se trata de una película sobre la amistad, sí, pero no solamente, o para mejor decir: solo es posible narrar otras cosas esenciales si quien las escucha y percibe procede amistosamente, es decir, recibiendo al otro amorosamente. Y si el foco está, al principio, en el regreso de Spiner al encuentro de Zaldívar para contar qué se ha hecho de la vida de quién parece no haberse movido y está quieto, poco a poco la cámara, la voz, se ensancha y el mundo de la imagen y del relato cinematográfico se abre infinitamente. Y ya no es la historia lineal de un regreso a casa imposible –al hogar primordial, al hogar que retrocede- sino una biografía que es, por definición, siempre múltiple e informe: el poeta de Villa Gesell le revela al cineasta una faceta desconocida d e su padre y nadar hasta la boya ya no es solo un ritual que habla del pasado sino una promesa que habrá que cumplir más adelante. Como si madurar de verdad no fuese retornar al comienzo sino abrirse a la madurez de la infancia, aunque esto parezca un contrasentido.

e su padre y nadar hasta la boya ya no es solo un ritual que habla del pasado sino una promesa que habrá que cumplir más adelante. Como si madurar de verdad no fuese retornar al comienzo sino abrirse a la madurez de la infancia, aunque esto parezca un contrasentido.

La boya es, entonces, una película sobre la existencia y la experiencia poética. Sobre la diseminación de la poesía en todos los sitios posibles y a cada momento. Una poética de la existencia cuyo mapa está trazado sobre la inestabilidad del oleaje y la aparente calma de la superficie. Una poética de sonidos, paisajes, recorridos y rostros, sobre todo rostros, que apuntan para un mundo distinto al habitualmente impuesto. Una poética de una travesía incesante cuyo punto de partida y de llegada se confunden y entremezclan.

Una poética, al fin y al cabo, de la vida misma, que no esconde sus grises, que no se apresura al efecto rápido y vulgar, que se detiene en los detalles de una humanidad que parece perdida y que aquí se reencuentra y, así, provoca el encantamiento necesario para que cada una, cada uno, pueda volver a pensar su vida en el mundo que nos toca.