Hay una vida vanamente útil que merece ser contada. Eso han pensado, tal vez, después de un «temblor» que removió los recuerdos: Violet, Lorrie, Mariela y Carmen.

Una explosión, un accidente, una catástrofe, una tragedia, un hombre. Un vacío, una grieta, la potencia del oxímoron: una fractura conecta a estas cuatro mujeres, de cuatro países, idiomas y sueños diferentes.

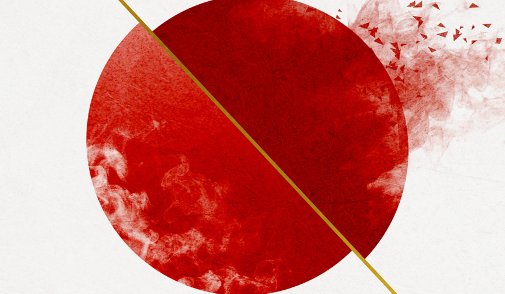

Ellas y un narrador en tercera persona insertan, como en el arte del Kintsugi, polvo de oro en las fisuras, con el objeto de unir las partes quebrantadas de Yoshie Watanabe. Subrayan las grietas que marcarán para siempre su piel ya marcada. Procuran buscar un sentido que rezuma en aquella memoria que rehúye y corcovea esquivamente el recuerdo de la bomba que devastó Hiroshima, Nagasaki y a su familia. Ellas embellecen sus fracturas, prodigio que expondrá para siempre al hombre como algo roto y restaurado, que ha sobrevivido. Rearmado y convertido en discurso, este personaje es quizá más valioso, más bello luego de atravesar el proceso artístico.

Del mismo modo que un artesano de aquella práctica milenaria, con suma meticulosidad, Andrés Neuman pone a funcionar las estrategias literarias, materia en la que no improvisa y que sabe hábilmente manipular, para dar forma a su última novela, Fractura. En Argentina la editorial Alfaguara publicó su primera edición en abril de 2018.

Neuman golpea una puerta de la que cuelga un letrero que dice: «Historia de las catástrofes mundiales», pide permiso para hacer uso de las fechas y promete respeto sobre los hechos y sus correlatividades pero, se guarda el as de la ficción bajo la manga. Un juego peligroso que se atreve astutamente a llevar a cabo, tal vez, con la certeza de que la literatura es su refugio, su destino y el de quienes nos hemos guarecido en las 491 páginas de un libro en las que impera el relato.

Mientras yo leía, presentía que había algo secreto, un contra fondo que necesitaba dilucidar; agucé ciertos sentidos para hallar aquel pensamiento recóndito que se dilata en el tiempo antes de emerger. Había algo que volvía voraz mi modo de lectura, que me apuraba el paso en el camino hacia mi casa para seguir ese rumor que todavía no lograba oír con claridad. Un poco, atribuía esta sensación a no tener la voz del personaje contándome su historia sobre algo tan íntimo y profundo; su dolor, su emoción, su muerte, su salvación, su nostalgia, su infierno, sus horas, entonces su silencio… Entonces, mi dolor, mi emoción, mi nostalgia, mi muerte, mi salvación… porque el lector no es más que ese humano errante que mira e intenta percibir la realidad a través de la literatura para en definitiva mirarse, incluso encontrarse a sí mismo.

Volví sobre mis huellas, porque la lectura también es volver, es ir y venir en la historia, es hacer y desandar un camino, es preguntarnos por lo mismo una y otra vez; y en ese ejercicio de vuelta escuché: «Un terremoto fractura el presente, quiebra la perspectiva, remueve las placas de la memoria.» Repito, «remueve las placas de la memoria.» Remueve, las placas de la memoria.

El sonido de la palabra Fractura, un sonido seco, hueco, vacío, que irrumpe descaradamente el silencio, que quiebra el equilibrio, trastoca la tranquilidad y corre todo de su centro. O peor aún, hace desaparecer el centro. Y hay un nuevo orden, más caótico, nada es igual, nada se parece al antes, todo es un después, sin experiencia, sin sentido, que todavía no tiene nombre; no hay palabras que lo nombren, no hay lenguaje, no hay identidades, no hay nada. Nada. No hay.

Permitirme recapitular fue convidarme a vislumbrar esa profundidad que estaba tratando de hacer inteligible para acceder al laberinto oscuro que se configura entrelíneas de la novela. Para pronunciar o esbozar con cierta claridad la sensación recogida, rebusqué en un texto que hace algunos años tengo en mi biblioteca digital -que orgullosamente no supera en volumen a la de papel-. El texto en cuestión es El narrador de Walter Benjamin, de 1933. De su pensamiento retomé algunos conceptos que palpitaban en mi memoria, y aquí comparto un llamativo párrafo: «Con la Guerra Mundial comenzó a hacerse evidente un proceso que aún no se ha detenido. ¿No se notó acaso que la gente volvía enmudecida del campo de batalla? En lugar de retornar más ricos en experiencias comunicables, volvían empobrecidos.»

Curiosamente, en el dialogismo de los textos, para enriquecer la reflexión de Benjamin, el filósofo Giorgio Agamben retoma sus afirmaciones en un texto posterior llamado Infancia e historia. Ensayo sobre la destrucción de la experiencia. Agamben reconoce como acertado el diagnóstico de Benjamin, quien ha sugerido que la guerra mundial y las catástrofes son las responsables del mutismo del sujeto que regresa y que, consecuentemente, esto ratificaría para él que al hombre contemporáneo le han expropiado -usa este término- su experiencia.

El escenario en el que Yoshie Watanabe de niño junto a su padre transitan, mientras una bomba cae desde el cielo a la superficie de Hiroshima, es idéntico al que recrea Agamben. Él imagina ese después de la detonación -en torno a sus devaneos filosóficos-, como un lugar en el que nada había permanecido inmodificado y en el centro del campo donde se produjo la explosión, el cuerpo humano frágil, minúsculo, desgarrado, a la intemperie, en la promiscuidad de otros cuerpos idénticamente dóciles al horror execrable de la misma especie humana.

«El avión dejó caer algo. Un rastro en el cielo sin nubes. Sólo un rastro en el cielo. El flash abarcó el horizonte. La luz de radiografía. Los huesos. La ceguera. Barrido por una ola que calcinaba, Yoshie saltó por los aires. La detonación se expandía y no tenía final. Después, un vaciamiento. La oscuridad en mitad de la mañana. El negativo del cielo. Cuando Yoshie abrió los ojos, la oscuridad era tanta que pensó que estaba muerto.»

Cinco voces y entre estas, cuatro que pertenecen a aquellas mujeres de distintos países: Francia, Estados Unidos, Argentina y España. Cuatro diferentes culturas, épocas, idiomas y lenguajes; diferentes edades, deseos, búsquedas, soledades, existencias, vidas, roles y profesiones que construyen la identidad mutante de un hombre que no puede contar su experiencia. Porque siempre, incluso junto ellas, todo pasó fuera de él, pasó en otro lenguaje extraño a él, del que desconoce especificidades semánticas que propician los malos entendidos y que por ello le resulta imposible apropiarse de una historia que lo nombra pero que a su vez no puede otorgarle un sentido propio.

Creo escuchar en el entrecruzamiento de  estas voces la configuración de un hombre contemporáneo, de un hombre que como lo piensa Agamben no coincide con su tiempo, que está desconectado del presente, es inactual; y ese alejamiento es justamente el que lo faculta para percibir su tiempo. Es esta desconexión la que, paradójicamente, le permite comprender que no puede huir de su presente. Que, precisamente, a fuerza de tomar distancia de su propio tiempo, de ese que tal vez odia -o no- lo reafirma profundamente a él y le muestra sus sombras. El presente que contempla el hombre contemporáneo tiene las vértebras rotas, es distante y por ende, no lo puede alcanzar. El hombre contemporáneo -y aquí me refiero a usted, a mí, a nosotros- se para sobre el tiempo presente y percibe desde allí su punto de fractura.

estas voces la configuración de un hombre contemporáneo, de un hombre que como lo piensa Agamben no coincide con su tiempo, que está desconectado del presente, es inactual; y ese alejamiento es justamente el que lo faculta para percibir su tiempo. Es esta desconexión la que, paradójicamente, le permite comprender que no puede huir de su presente. Que, precisamente, a fuerza de tomar distancia de su propio tiempo, de ese que tal vez odia -o no- lo reafirma profundamente a él y le muestra sus sombras. El presente que contempla el hombre contemporáneo tiene las vértebras rotas, es distante y por ende, no lo puede alcanzar. El hombre contemporáneo -y aquí me refiero a usted, a mí, a nosotros- se para sobre el tiempo presente y percibe desde allí su punto de fractura.

Y ahí, parados en ese punto, mirándose frente a frente las víctimas, los sobrevivientes, los hibakusha -nosotros-.

Yoshie Watanabe se cobija bajo una alegoría al suponer que no quiere hablar del infierno para no tentar al demonio pero, fundamentalmente y confirmando las líneas de pensamiento esbozadas, no lo puede hacer; porque como afirma la voz de la tercera persona:

«De las guerras y masacres, muchos vuelven más callados de lo que eran. No suelen regresar llenos de conversaciones pendientes. Dan la impresión de quedar disminuidos en su experiencia comunicable. Un superviviente pierde espacio en común con sus semejantes, ha pisado un terreno sin tribu (…) Él lo sabe muy bien: lleva toda la vida empezando otra vida, cambiando de lugar para que ciertos sentimientos no lo alcancen.»

Fractura es una novela escrita con los ecos del silencio, con los asomos del espanto, con soledades esperando en los sillones, con muertes truncadas por la vida, con vidas truncadas por la muerte, con hombres expulsados de sus épicas, con héroes que no salvan sino que sólo se adelantan, con fuerzas de corrientes destructivas, con habitaciones angostas, con agua bullendo y arrasando, con hombres dubitativos, con los vericuetos tortuosos y los regodeos burlones del lenguaje, con grandes ciudades, con poder, con dinero, con amor.

Andrés Neuman enciende luces para los lectores capaces de conmoverse, audaces, atrevidos, que persiguen el detalle durante todo el relato. Ilumina o pone foco para que trascienda en el tiempo el señor Watanabe, metáfora de un hombre contemporáneo que aunque presa de un imposible decir, expropiado de su experiencia tiene la potencia de interpelarnos y señalarnos desde el otro lado de cada palabra escrita.

«El señor Watanabe pertenece -le asombra sintetizarlo así- a la última generación que recuerda las bombas. Muy pronto no habrá un solo individuo sobre la faz de la tierra que haya estado ahí. Entonces Hiroshima y Nagasaki serán sólo cosas rotas que nadie vio romperse. Que mal, se dice, qué bien.»

Nosotros vimos las cosas romperse, estuvimos en Hiroshima y Nagasaki ¿porque alguna pantalla nos lo mostró? No. Estuvimos -estaremos- porque la literatura es desvergonzadamente indiscreta y en sus viajes lleva un espejo irrompible al que siempre trae de vuelta. Por eso, si es que lo deseamos -o necesitamos- seguiremos estando en una infinita cantidad de lugares tal vez aún no imaginados.

Esto pasará, con algunas certezas lo digo, si a los espejos de la literatura los siguen concibiendo escritores como Neuman, que tiene el coraje de tomar el riesgo abismal de «mover las alas» y provocar el caos; para removernos las estructuras, corrernos el eje del preciado centro y provocarnos la Fractura.

Qué belleza de reseña, Lis! Fue un placer presenciar tus clases. Es un placer leerte. Gracias.

Gracias, Anahí, por tu apreciación. ¡Sos muy generosa!