Por Dolores Caviglia

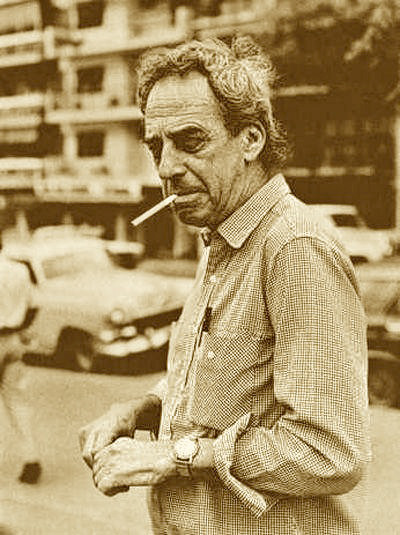

Quizá lo que pasó fue que su plan se cumplió a la perfección. Quizá todos sus intentos por alimentar la leyenda de un escritor prolífico que perdió gran parte de todo lo que escribió en distintas mudanzas, más de veintisiete, y en diferentes pensiones dieron resultado. Quizá su insistencia en quedar por fuera del canon, aislado del grupo de los amigos borgeanos, fue exitosa. Tal vez es por esto que cuando alguien busca en internet información sobre Ricardo Zelarayán (sólo con una R aunque muchos la pronuncien con dos) aparecen algunas entrevistas, no muchos archivos sobre sus libros y una búsqueda relacionada que propone al final de la pantalla una lista con ítems como: “muerte de Ricardo Zelarayán” y “escritores fracasados”. Quizá, como jamás llegó a ser uno de los tantos autores que las profesoras de literatura obligan a sus alumnos secundarios a leer, sus libros no son fáciles de encontrar ni en las librerías grandes ni en las bibliotecas pequeñas; ni su cara está pintada, como sí la de Julio Cortázar o Roberto Fontanarrosa, en uno de los puestos de la feria de libros de Plaza Italia.

Zelarayán no nació en Buenos Aires. Sí en Paraná, Entre Ríos, el 21 de octubre de 1922 y llegó a la gran ciudad -donde siempre se sintió un provinciano exiliado, o un salteño tucumano de tradición pero santiagueño de vocación, o un periférico- para estudiar Medicina, plan que abandonó al poco tiempo, cuando se dio cuenta que era escribir en realidad lo que deseaba. Por eso, aceptó trabajar como corrector en la editorial Depalma, como redactor creativo en varias agencias de publicidad, como periodista -integró junto a Héctor Libertella y Osvaldo Lamborghini el consejo de redacción de la Revista Literal– y como traductor. Por algún lugar tenía que empezar.

Debutó como escritor con La obsesión del espacio en 1972, un libro de poesía que se volvió a editar 25 años después y en el que dice cosas como: “El burro adelante para que no se espante”, “El Papa es una batata”, “La palabra misterio hay que aplastarla”, “El presidente mea, de parado y acompañado”, “El que ríe solo está loco”, “Los equivocados no necesitan teléfonos porque los cabellos se asoman por todas partes” y “Tu mirada es sólo un recuerdo hasta mañana”. Doce años después publicó Traveseando, un libro de cuentos infantiles que se atreve con simplicidad a las preguntas existenciales pero que no circuló mucho; La piel del caballo, la novela halagada por Ricardo Piglia, salió en 1986; Roña Criolla, un libro de poesía que hizo junto a José Luis Mangieri, en 1991; y Lata peinada, su segunda novela, inconclusa, fue editada en 2008 pese a sus pronósticos.

Pero estos cinco libros no tienen por qué leerse de forma separada. Los textos de Zelarayán son algo así como una gran obra, que se entrelaza, se mezcla, se confunde y completa; fueron escritos en medio de una especie de vorágine que no supo de orden. En todos ellos, habla sobre la calle -su gran inspiración- y con palabras callejeras, sobre las costumbres, el norte argentino y su cotidianeidad, lo popular, lo incomprensible. Y también deja entrever su pensamiento, su posición como escritor. Es que Zelarayán fue uno de los primeros que se animó a la literatura del reviente, a la destrucción de los géneros, al rebalse de la sintaxis, a la perversión del lenguaje, a cortar el agua con tijera y con violencia: “Hacha de filo cada vez más ancho, piedra al fin, boca de arena. Quiebra que te piedra y no se oye”.

Odió la pedantería, el paternalismo y la solemnidad, y los suplementos culturales que pretendían comentar sus libros; entendió que la poesía es renovación, subversión constante en la que siempre priman la cadencia y las palabras deslucidas que se precipitan, y buscó con urgencia desesperada posicionarse como el otro en la literatura argentina. Siempre se mostró peronista y en deuda con Macedonio Fernández pero jamás por lo que hizo sino por lo que dijo, por su cuestionamiento del ser. Aunque no quiso, él mismo dejó una impronta muy fuerte en escritores como Fabián Casas y Washington Cucurto, que escribió un libro que lleva su nombre como título y que arranca así: “A las diez / de la mañana recitando sus mejores / poemas / asustando a cajeras y viejas / con su aullido / Ricardo Zelarayán / era arrastrado de los pelos / por los guardias de seguridad / por tirar las espinacas / al piso, / la bandeja de los kiwis / al piso, / por destapar los yogures / de litro./ Ricardo Zelarayán / era arrastrado de los pelos / por andar como un demonio / entre las góndolas / imprimiendo temor / en niños y niñas […] / El monstruo / fue desalojado / del supermercado / por tener malos hábitos / y ser improductivo / para la Sociedad / para la Gran Empresa Nacional / de los Mendes”.

Lo último que se publicó de Zelarayán es Ahora o nunca, que parece ser un guiño al lector y a la literatura toda: es tiempo de leerlo, de traerlo a la luz, de descubrirlo, porque fue indeseable y es bueno saber por qué, porque a veces es tiempo de hablar de esas ciertas cosas, porque sacudir es divertido, porque lo previsible aburre, porque si no puede que se pierda para siempre.