Escribir desde el desvío

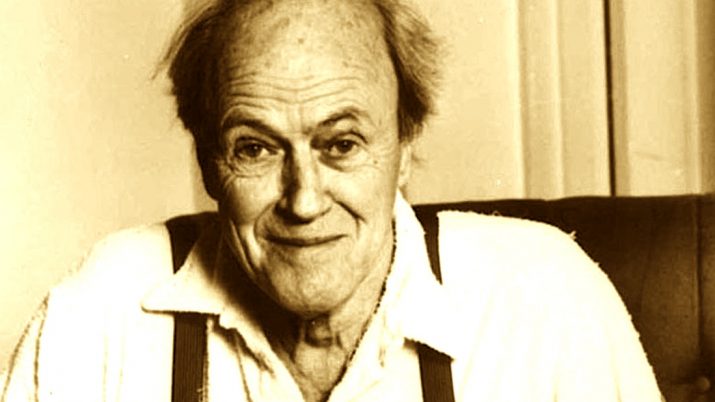

Nacido en Gales en 1916, gran parte de la vida de Roald Dahl parece ser una crónica del siglo XX. De hecho, su vida es un intervalo entre dos guerras que marcan con violencia ese siglo: la primera Gran Guerra lo ve nacer y el fin de la utopía comunista y la Guerra Fría le canta su panegírico en 1990. Fue piloto de aviación y, desde los aires, vio arder, durante la Segunda Guerra Mundial, el mundo que alguna vez habían forjado los sueños de Occidente. En los años cuarenta, comenzó su carrera como escritor y, también bajo el signo del arte del siglo XX, su escritura fue experimental y rebelde, y, como una vanguardia solitaria y febril, sacudió el panorama de la literatura para niños, abriendo un camino que no ha dejado de sumar seguidores, epígonos y fanáticos.

Desde la primera hasta la última, sus obras se construyen sobre la base de una sucesión de desvíos. El primer desvío se salta los mandatos sociales y literarios, el segundo, ridiculiza la tradición. Por eso, los libros de Dahl comienzan haciendo añicos las expectativas que moldean al lector infantil. Podemos partir de una familia horripilante, o de una muerte, o de un villano grotesco y malvado, o de un ambiente de encierro, todo lo que la literatura infantil edificante ha intentado edulcorar o, directamente, elidir durante décadas para salvar la supuesta integridad emocional de los niños. De ahí nacerá la aventura en Roald Dahl y, de ella, la posibilidad de un mundo mágico que está siempre más allá de la vida prosaica, con sus instituciones (la familia, la escuela), sus deberes, sus limitaciones.

Todo esto podemos vivirlo gracias a una desobediencia. No existe el universo Roald Dahl sin desobediencia: porque hay un personaje que quiere quebrar el orden, hay aventura y hay humor. Desobedientes son Danny y su papá (Dany, el campeón del mundo), que viven en un carro gitano y no en un barrio burgués con escuela y familia tipo, desobediente es Matilda y se venga con saña de la señorita Trunchbull, desobediente es la abuela de Las brujas que, fumando como una chimenea, le cuenta historias tétricas a su nieto sin importarle un bledo si vulneran su sensibilidad o lo llenan de miedo, desobedientes son las princesas de Cuentos en verso para niños perversos, que matan a los príncipes y se quedan con los fabricantes de mermeladas, y desobediente es Sofía, de El gran gigante bonachón (El GGB), que se va al mundo de los gigantes sin lamentarse jamás de abandonar la estrecha realidad de “los guisantes humanos”, donde nadie la cuida ni la protege como el inolvidable Bonachón.

Y si el mundo de Roald Dahl es un mundo de rebeldías, lo es porque es un espacio en el que, por lo general, están ausentes los padres que encarnan la voz del deber, de las normas, de los buenos modales, de la moral. A excepción de Danny, el campeón del mundo (novela que tiene un papá como protagonista, aunque totalmente atípico), en Roald Dahl los padres son un vacío: o no existen (El GGB, James y el melocotón gigante, Las brujas), o son insufribles (Matilda, Los Mimpins) o constituyen personajes menores (Charlie y la fábrica de chocolate). En su lugar, entonces, se encuentra una serie de personajes adultos que siempre están más allá del deber ser y funcionan como trampolín hacia una dimensión fascinante de la vida en la que los niños pueden expresarse, desarrollar la imaginación, vivir la aventura, ser auténticos. Willy Wonka es, probablemente, el exponente más célebre de ese linaje, un adulto que no se ha olvidado de ser niño, que juega y se divierte como un niño, que es caprichoso, cruel y frágil como un niño, pero también excéntrico e incomprensible desde la mirada de los otros grandes.

En El GGB, la puerta a ese mundo alucinante es Bonachón, personaje que ha sido leído como un alter ego del autor, un sujeto marcado por la diferencia: un gigante-enano, flacucho, orejón y feo, al que los demás gigantes desprecian y agreden. Aquí tenemos otro sello de Roald Dahl. Lejos de los héroes infalibles, sus protagonistas son siempre los débiles: los pobres, los huérfanos, los que parecen condenados al fracaso. En un mundo que reproduce a escala planetaria modelos que imponen el éxito y la posesión como único ideal de vida, los personajes de Dahl son los que no encajan. Sin embargo, sus obras se ahorran la compasión. No están allí esos personajes para dejar un mensaje sobre la diversidad, la tolerancia o la integración. Si los marginados de Roald Dahl pueden convertirse en héroes es porque su ingenio, su arrojo, su gracia, sus dones especiales les permiten salir adelante, aunque tengan que dejar mucho en el camino, como sucede en Las brujas, donde el protagonista, víctima de un hechizo, termina convertido ratón y, en lugar de recuperar su forma humana al final de la historia, aprende el encanto que puede haber en la vida del animal más odiado del mundo. Nuevo gesto irreverente: frente al mandato de los finales reparadores, que todavía pesan sobre los libros infantiles, una novela que se atreve a plantear un desenlace que no es una restitución del orden e, incluso, se encarga de sugerir que la vida-rata es acaso más fascinante que la del niño, sobre todo porque no hay escuela ni reglas que obedecer.

Las ¿neutralizaciones? del mercado

¿Qué sucede cuando un autor deviene en marca? ¿Puede la fuerza del marketing, el odioso círculo del consumo, neutralizar el gesto provocador de una obra innovadora y contestataria?

El sitio oficial de Roald Dahl (www.roalddahl.com) es un shopping con múltiples caras. Las vidrieras muestran distintos productos: datos biográficos, propuestas didácticas para llevar a la escuela, acciones solidarias de las organizaciones benéficas vinculadas con el autor, souvenirs decorados con los personajes más famosos (interpretados por el genial Quentin Blake, ilustrador estrella de la obra de Dahl), películas, láminas… también libros. Allí, padres, maestros y pequeños nativos digitales pueden encontrar lo que sea que estén buscando. Parece que los dueños de la marca Roald Dahl han aprendido a la perfección la lección de Disney. La ficción infantil, en todas sus formas, es un producto altamente rentable en un mundo en el que los niños se han convertido en ávidos consumidores que pasan, con total naturalidad, del libro a la película, de la película al juguete, del juguete al video juego, del video juego a YouTube. Es por eso que los productos relacionados con el autor se venden en combo: cada dispositivo conecta con los demás.

Como toda marca en tiempos de globalización y telecomunicaciones, la firma Roald Dahl se expande a través de las redes. Hay un Instagram oficial, un Twitter, un Facebook, hasta un canal de YouTube con contenidos que no vienen mal para entretener a los pequeños sin necesidad de tomarse el tiempo de leerles. Es una red a disposición de los usuarios las veinticuatro horas del día. Una red que se nutre mucho más de fans que de lectores. En este círculo que nos lleva de una plataforma a otra y de un formato a otro, el nombre de autor se convierte en un logo que garantiza la autenticidad y el rédito de todos los productos (simbólicamente acompañado de un avión de papel, en clara alusión a la carrera de aviador que tuvo Dahl antes de ser uno de los dioses del consumo infantil).

Quizás este éxito comercial fue un destino que marcó el derrotero de Roald Dahl desde que publicó su primera novela infantil, Charlie y la fábrica de chocolate, en 1964. Esta novela -acaso la más conocida en Argentina- fue un best seller desde su publicación original y se mantuvo siempre vigente debido a la repercusión que han tenido sus adaptaciones cinematográficas, especialmente la versión más reciente dirigida por Tim Burton. Sin embargo, no ha quedado ahí el vínculo de Dahl con la industria del espectáculo. Todas sus grandes novelas han sido adaptadas al formato de película y algunas también al musical, como Matilda o Súperzorro. Recientemente, Steven Spielberg llevó a la pantalla grande una de las más sobresalientes obras de Dahl, El GGB.

En esta novela se destaca un rasgo que nunca falla en el estilo de nuestro autor: el juego lingüístico. En otras obras, ese juego se plasma por medio del recurso de los versos intercalados, donde abundan las rimas desopilantes. En este caso, en cambio, el descalabro del lenguaje opera a través de su protagonista, Bonachón, que es, sobre todo, una voz. Leemos y lo oímos tergiversar las palabras, invertir los sonidos, trastocar el lenguaje como la obra de Roald Dahl trastoca el pensamiento políticamente correcto y los discursos edificantes destinados al mundo infantil. “Dalas Chickens” en lugar de “Charles Dickens”: jugar con el lenguaje, destruirlo, hacerle perder seriedad y corrección: otra desobediencia contra los antiguos usos escolares de la literatura infantil. El resultado es la irrupción de lo absurdo, que permite soltar la carcajada y parodiar las moralejas, ambos condimentos infaltables en la obra de Dahl.

Hay algo más en Bonachón que merece ser destacado. Me refiero a la noble tarea a la que se dedica, plena de altruismo y buenas intenciones. Otra embestida contra los mensajes perversos del éxito y la popularidad que pueblan los consumos infantiles masificados. A diferencia de los otros gigantes, asesinos de niños, Bonachón tiene la misión de cazar sueños, clasificarlos y soplarles los agradables a los chicos del mundo. Claro que esos sueños –otra perla maravillosa de la novela- no son los que a los adultos les gustarían. Son sueños-niños narrados en lenguaje bonachón: “yo es sólo un niño de ocho años pero ya tengo una ermosa barba y todos los demás niños me embidian”; “yo tengo una abeja que hace múquisa de rock and roll cuando vuela”. Nótese en estos fragmentos, además de los geniales argumentos de los sueños enfrascados, la transgresión ortográfica, otra rebeldía anti escolar.

Resulta admirable la capacidad de Dahl para interpretar las fantasías infantiles con toda su carga de franqueza, de emociones confusas, de sinsentido. En El GGB, el episodio del gasipún es una muestra más de ese talento: en la cueva de Bonachón los buenos modales quedan a un lado y está permitido festejar el placer que genera tirarse un buen pedo –popotraque en lengua gigante- después de una copa de dulce gasipún. Rápidamente adaptada a este extraño hogar sin reglas de etiqueta y maravillas por doquier (se puede viajar en bolsillo, fabricar las más torturantes pesadillas, viajar a tierras inverosímiles), ¿qué motivos tendría Sofía, la protagonista, para volver al oscuro orfanato? El GGB es un tío bueno y entrañable que, ante todo, le da cariño, atención y compañía, todo lo que la pequeña no puede tener en la “vida real”. Y lo mismo les sucede a los lectores: ninguna moralidad, ninguna moraleja, ningún progresismo pesado los expulsa de la ficción, del carnaval de la literatura, que es un espacio en el que todas las formas del poder pueden ser burladas.

No faltarán detractores que acusen a Roald Dahl de misógino, de apologista del capital y la monarquía, de violento y reaccionario. Yo elijo ver en sus contradicciones, tan apasionantes y jugosas, las razones que lo ubican entre las grandes autores de la literatura (a secas). Ya lo dijo Mijaíl Bajtín, el lenguaje y, por extensión, la literatura son una arena de combate en la que se tensionan y luchan todas las valoraciones sociales. Esa danza es eterna y vibrante como la auténtica literatura. No espero menos de un libro para niños.