LA PLATA

Por Carolina Bruck

Fotografía: Aníbal Colli.

Hace algún tiempo fui a despedirme de la casa en la que viví durante casi veinte años en La Plata, a pocas cuadras del parque Saavedra. Mis padres acababan de venderla barata a una pareja que, al parecer, no la tiraría abajo para levantar un edificio. Estaban preocupados por eso los viejos, que la planearon y la construyeron, y yo también. En esa casa se cifraba gran parte de nuestra historia. Y en lo que a mí respecta, de la historia de una relación con la escritura.

El frente lo vi como siempre: los ladrillos a la vista un tanto descoloridos, el techo de chapa acanalada a 45 grados que dominaba todo, casi ninguna reja por cuestión de principios, dos o tres plantas rodeadas de ortigas en el cantero junto a la puerta. En el fondo, la pileta de plástico con el agua podrida, el limonero rebosante de frutos hiperbólicos de un amarillo verdoso y junto al quincho, el cuarto en el que me había refugiado desde los dieciocho años.

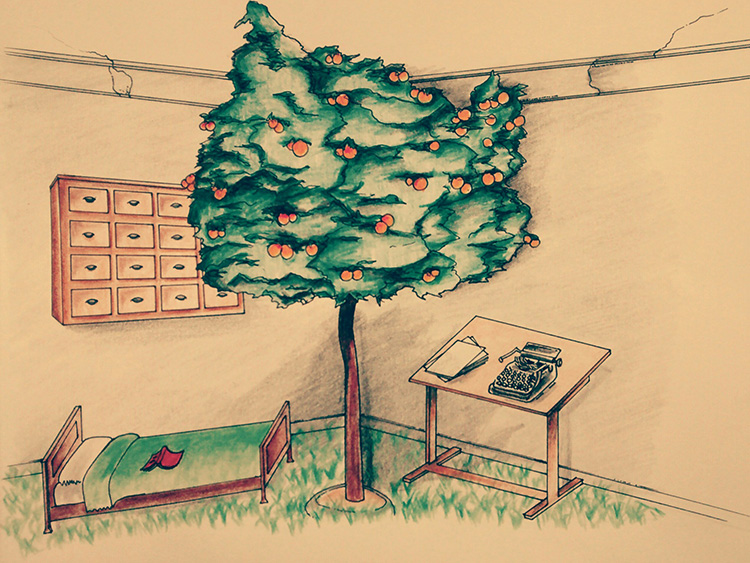

En ese cuarto, creo, me pensé por primera vez como narradora. Había urdido antes algunos experimentos: obras teatrales para que representaran mis primos, diarios íntimos, plagios de Alicia en el país de las maravillas, algún que otro fanzine post punk adolescente. Ahí planté primero la Olivetti y después la computadora arriba de un tablero de dibujo, las resmas de papel borrador que me traía mi viejo de la oficina, el tarrito de Liquid paper, y más adelante, una serie de impresoras igualmente ineficaces.

Enfrente, había ubicado una biblioteca de formica amarilla que llenaba de libros enclenques, algunos comprados en librerías de viejo, otros robados cerca de la terminal de ómnibus o en las mesas de oferta de Corrientes. Novelas beatnik, poesía surrealista, algunos clásicos latinoamericanos, ensayitos varios del Centro Editor de América Latina. Años después, a la biblioteca de formica fueron sumándose algunos estantes, que mi viejo sujetaba con unos soportes metálicos a los que llamaba “estametas” (palabra que no se registra en el diccionario de la RAE), y que fueron poblándose de literatura argentina y pulóveres peruanos. Esa colección de pulóveres nos abrigó durante un invierno helado a todos los integrantes de la redacción de la revista Noctiluca, que duró dos números, mientras leíamos nuestros cuentos y poemas con voz tembleque, tartamudos, como quien cuenta un secreto.

En la habitación había una cama angostísima y sobre ella, colgado en la pared, una especie de archivero de madera lleno de cajoncitos rectangulares, donde mi abuelo Natalio guardaba las fotos carnet en los tiempos en que trabajaba en Foto Modelo, una de las primeras casas de fotografía de La Plata. Ese archivero y la Olivetti fueron lo único que reconocí de mi antiguo cuarto cuando lo visité por última vez. Por lo demás, estaba atiborrado de sillas de plástico, latas de pintura, alguna que otra herramienta, la cortadora de césped.

Cuando en la ceremonia familiar de hace algún tiempo mis viejos me dieron a elegir entre la Olivetti y el archivero de las fotos carnet, casi sin pensar, elegí el mueblecito. Ahora que escribo sobre esto, con el libro en mis manos, creo darme cuenta de la razón.

Después de la escuela, en La Plata, mamá me dejaba en el negocio de fotografía de los abuelos, frente a la Plaza Italia. Mientras mi abuelo sacaba fotos carnet, su socio, un primo suyo bastante extraño que se llamaba Bilik, se dedicaba a un trabajo que a mí me parecía fascinante. Retocaba unas postales de lugares típicos de la ciudad, como la catedral o la municipalidad, con unos dibujos microscópicos que les agregaba con una lupa. Ahora no me acuerdo muy bien la técnica, pero era un trabajo muy minucioso. En esa época, obvio, no existían las cámaras digitales ni el Photoshop. El retoque era evidente, pero no importaba si le daba espesor, e interés, a la imagen. Bilik casi siempre agregaba figuras de personas: un hombre, una pareja, una mujer con un cochecito de bebé. Una vez agregó un cochecito solo, en las escalinatas de la legislatura. Otras veces pegaba un colectivo o un árbol de mandarinas amargas (en la foto no se veía que las mandarinas eran amargas, pero todos sabemos que las mandarinas que crecen en las calles de La Plata son amargas y si las comés, caés frito). Mientras tanto, mi abuela Carlota conversaba con los clientes del negocio y les narraba distintas versiones de su vida en Europa, en las que solía incluir actores invitados de acuerdo al interlocutor: a los marxistas les decía que había conocido a Lenin, a los psicoanalistas que solía conversar con Segismundo Freud, a los paisanos que lo había visto a Chagall.

Ilustración: Daniel Barreto

Si tengo que inventarme un mito de origen para mis relatos (porque tampoco es cuestión de creérselo demasiado) intuyo que va por el lado de las postales retocadas del tío Bilik. La foto de una experiencia, o simplemente una imagen, es el punto de partida. Después empiezo a retocarla. Y el retoque puede ser tan radical que apenas queda un resto de la foto que dio origen al cuento. La literatura como un arte de la distorsión: esa idea me gusta. A veces distorsiono imágenes o experiencias, mías o robadas: un simulacro de bombardeo en una escuela primaria durante la guerra de Malvinas; una señora del campo a la que en los años treinta le regalaron una india para que no se aburriera; una nena de los cincuenta a la que le dicen que nació para tomar el lugar de una muerta; una correctora que descubre un complot doméstico inesperado; un hombre con pinta de pordiosero que se esconde detrás del mostrador polvoriento de una mercería a la que no entra casi nadie. Otras veces, para complicar aún más la cosa, invito (como mi abuela Carlota) a algún habitante de la biblioteca de las estametas y los pulóveres peruanos: un personaje de Arlt, el hijo de Macedonio, sombras alargadas del siglo XIX, el fantasma de algún narrador platense. En la pizarra de la librería Shakespeare and Company leí: “los personajes de Dostoievski son más reales para mí que mis vecinos”. Y quién es nuestro Dostoievski sino Roberto Arlt. Escribo: “Mis vecinos son reales para mí porque existen los personajes de Arlt”.

¿Por qué elijo esas situaciones y no otras? ¿Por qué superpongo escenas o personajes con los que me encontré o imaginé en distintas circunstancias? Por alguna razón me parece que tienen que estar reunidos. Como le ocurría al tío Bilik, intuyo que algún sentido nuevo coagula en esa conjunción. Tampoco es un acto demasiado controlado, la conciencia está pero no sabe muy bien a qué se enfrenta, como diría Felisberto Hernández en la Explicación falsa de sus cuentos. «Nunca sabré lo que entiendo», escribe Clarice Lispector.

De todas maneras, hay algo en este mito de origen, o en esta metáfora, que no me convence del todo (nunca las metáforas me convencen del todo). Quizá por eso, aunque les pedí a mis viejos el archivero de las fotos no me lo traje a casa. Quizá por eso no me termina de cerrar la analogía del cuento con la foto que propone Cortázar. Quizá por eso me fui a vivir con un músico del barrio de Almagro, uno de los más ruidosos de Buenos Aires.

El mito de origen de las postales retocadas no tiene sonido. Y mientras escribo, además de convocar imágenes, escucho voces (o al menos, intento escucharlas). Ahí está la voz de la abuela Carlota, claro, pero también las de las mujeres del otro lado de la familia (que lo único que tienen para envidiarle a las tías de Puig es que no son las tías de Puig) y sus historias del campo, las de las nenas que fuimos, las de las profes de secundaria, las de mis colegas correctoras. Distorsionadas tanto o más que las tarjetas postales. Podría arriesgar: remixadas. Esas voces ajenas, máquinas de narrar, son las que dan forma a la historia.

Me encantó